基礎学力の定着からトップ校進学までの次世代型完全個別指導塾

週5回時間無制限で通い放題の塾

三重進学ゼミ桔梗が丘校

2025年10月全国5位入賞!

三重県1位7連覇中!

学習や受験に役立つ!速く正確に読み解く力を鍛える。

▲速読解・思考力講座 説明動画▲

一人ひとりの読書速度に合わせた速読トレーニングを通して、文章や資料などのたくさんの情報を処理する「読む力」を鍛えます。

また、言葉の意味や働き、文章の仕組みを正しくつかみ、内容を理解する「読解力」も培っていきます。

「読む」と「読み解く」は大違い

文章をすらすら「読む」ことができたとしても、そこで述べられていることを正しく理解し、内容を把握できているとは限りません。

文章を「読み解く」とは、言葉の意味や働き、文法などをふまえて、文章の構造を正しくつかみ、内容を理解することなのです。

近年、このような基礎的な読解力が低いために、教科書レベルの文章を正しく読めていない生徒たちが多くいるという調査結果も出ています。

いろんな場面で役立つチカラ

トレーニングで身につけた「速読力」「読解力」は、普段の学習や試験、スポーツ、

さらに社会人になってからも役立つ、一生モノのチカラとなります。

多読を通じて読む楽しさを知る

本が好きになる

音読から始めるトレーニングで「もっと読んでみたい」という興味を育みます

脳トレで楽しく競う

ことば(語彙)を増やし、読書に対応できる土台づくりとなります

角川つばさ文庫の人気作で速読トレーニング!

「読書への関心」「語彙」「読み解く力」を育てる

人気児童文庫レーベル「角川つばさ文庫」の作品から、多くの子どもたちに親しまれベストセラーとなった人気作、名作の一部をトレーニング用文章として配信しています。トレーニングを通じて良書に触れることで、「実際の書籍を手に取って読んでみよう」という読書への興味を育みます。

また、語彙力や読解力は、国語だけでなくすべての教科で問題文を正しく理解し、解答するために必要な力です。早い時期から“読むチカラ”を育て、学習の土台をしっかりと作りましょう。

一人ひとりに合わせたトレーニング

トレーニングはスモールステップアップ方式。

たとえば国語が苦手でも、読み解くために必要な力をゲーム感覚で楽しく鍛えることができます。

各自の読書速度に合わせて段階的に読む速度を向上させながら、短文チェック問題で内容理解度が伴っているかを確認します。

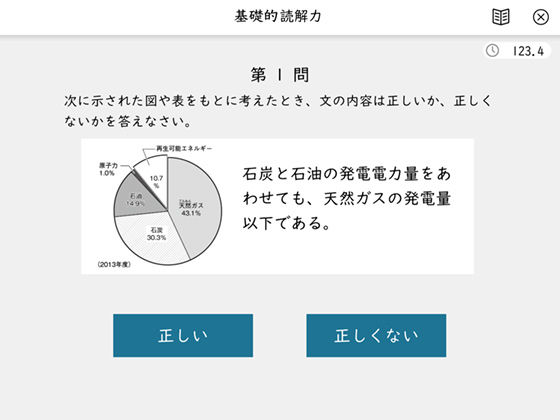

文章を読み解くうえで必要な基礎的読解力を体系的にトレーニングできます。さらに文章全体の内容を把握・理解する力を養成します。

速読の習得に必要な検索力、短期記憶力、認識力、判断力を、脳トレゲーム形式で鍛えることができます。

2,800語が学べる語彙問題、中学1~3年の理・社問題、入試対策にも役立つ時事ニュース記事を演習問題として配信します。

園児・小学生には

楽しく続けられる仕組みがいっぱい!

一般社団法人 日本ゲーミフィケーション協会 代表理事

岸本 好弘氏 監修

全国の受講生に聞きました

※受講1年後 回答数23,640人(2019年11月時点)

小学5・6年生の3ヶ月ごとの平均読書速度の記録

※読書速度は毎回トレー��ニング中で計測する定型文の数値です。

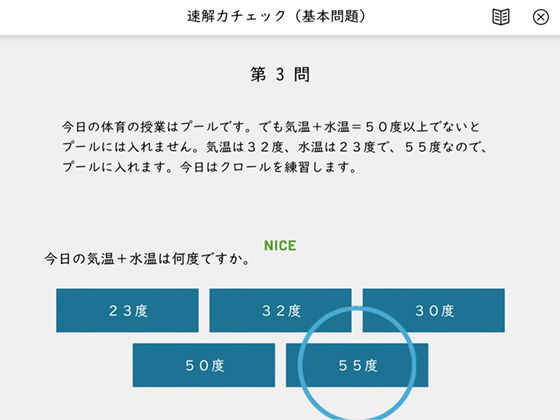

※速解力チェックの点数はスピードと正解率から算出されます。 読むスピードに理解・記憶が伴っていることを確認するとともに、その処理速度の向上を図るトレーニングです。

速読解力講座 って知ってる?

〜速読解力講座のご紹介①〜

速読解力講座 楽しさの秘密

~速読解力講座のご紹介③~

速読解力講座 体験してみた!

〜速読解力講座のご紹介②〜

速読の道は1日にしてならず

~速読解力講座のご紹介④~

ホンマでっかTVでお馴染み澤口俊之先生に聞きました!

『脳科学から見る速読の効果』

[脳科学者・脳科学評論家]

元北海道大学大学院医学研究科

医学部教授

専門は認知神経科学・霊長類学

澤口 俊之先生

速読によって様々な脳機能が向上します!

速読によって色々な脳機能を向上させることができます。

まず、視野が広くなり、眼の動きがスムーズになります。

これに伴って「注意の視野」が広がります。注意の視野が広がれば、スポーツやクルマの運転が上手くなりますし、危険回避能力も高まります。

もっと注目すべきなのは、ワーキングメモリの速度が上がる、という点です。

ワーキングメモリは思考や推論、計画、決断などの多様な高次脳機能の最重要な基礎です。

このワーキングメモリが速くなることで、思考や決断も速くなり得ます。

速読中の脳の活動をみても、注意やワーキングメモリに深く関わる前頭前野が左右共にとても活性化します。

前頭前野はこれらの機能以外にも、勉学や仕事などに重要な諸機能に関わります。

速読がそうした前頭前野機能を広範に高めることは明らかです。

さらに、前頭前野の働きは20歳を過ぎると加齢と共に下がりますから速読が脳の老化を防止する可能性もあり、この点からも速読は大きな意味をもつと言えます。

読むことは効果的な勉強法です。

読書が学力を含めた「脳力」の発達に良いことは、多数の研究で実証されています。

豊富な読書は高齢者では長寿につながります。

小中学生での効果的な勉強法として「要約法(社説などの文章を読みそれを要約する方法)」があるくらいですから、読むことが小中学生でも有意義なことは明らかです。

好奇心がもてる本が最良

近年になって「勉強における好奇心の重要性」が注目されてきています。

一言で言えば「好奇心なくして勉強なし」ということです。

なので、読書習慣を付けるには「好奇心がもてる本」が最良で、そうした本には当然ながら個人差があります。

私の場合は、小中学生では昆虫関係の本や推理小説、あるいは夏目漱石や芥川龍之介などを好奇心にまかせて読んでいました。

西田幾多郎の「善の研究」を読んだのも中3の時ですが、哲学に好奇心がなければ勧められる本ではありません。

つまりは、「好奇心がもてる本(なるべくルビなどない、語彙も豊富な大人向け)」がお薦めです。